1986年,为完成父亲遗愿,白崇禧的女儿悄悄潜回大陆,原以为无人知晓,可等她结账时,服务员却说:“白小姐,您的账不用结,”

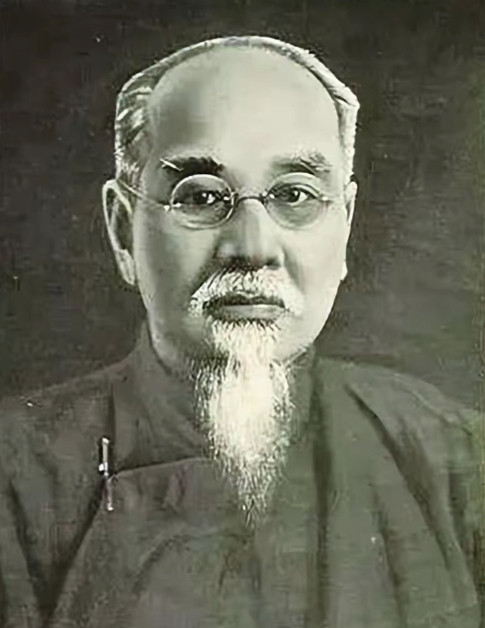

1966年寒冬的台北新生南路,白崇禧将军的墓碑朝着西北方向矗立。

前来扫墓的女儿白先慧跪在墓前,手指抚过冰凉的石碑纹路。

父亲临终前回望大陆的眼神,此刻在墓碑朝向里凝固成永恒的乡愁。

她轻轻放下一束白菊,风里裹着台湾海峡的咸腥味。

这位国民党高级将领的死,当时对外宣称是突发心脏病。

但白先慧整理父亲书房时,在《三国演义》书页里翻到夹着的诊断书:血压心脉一切正常。

梳妆台抽屉深处藏着半板没吃完的德国胃药。

那是父亲最后的日子总说胃部隐痛时服用的。

家中老保姆偷偷抹泪:"先生走前三天,对面派出所换了四个新面孔。"

白先慧把药片攥在手心,指甲掐进了掌纹。

二十年来这包药片一直锁在首饰盒底层。

每当孩子们问起外公的事,白先慧总指着墙上的中国地图:"外公的故乡在山水甲天下的地方。"

小女儿曾用蜡笔把桂林圈成红色,那抹鲜红烙进白先慧的梦境。

1985年中秋夜,电视里播放着《台儿庄战役》,荧幕上父亲骑着战马指挥炮兵的雄姿,让她突然打翻茶杯。

滚烫的茶水在桌布洇开,像幅徐徐展开的山水画。

次年开春,香港启德机场的转机通道里,五十三岁的白先慧裹着灰头巾,手提藤箱混迹在旅行团中。

检查证件时关员多看她两眼,她立刻低头咳嗽,操着生硬的闽南话解释:"回梧州探亲的。"

通过边检那刻,她险些踉跄。

藤箱夹层里装着三件特殊行李:父亲军装照、台北墓园的泥土标本,还有那板泛黄的德国胃药。

桂林榕湖饭店的前台姑娘接过证件时眼睛一亮。

傍晚白先慧下楼用膳,菜单竟都是南宁老友粉、荔浦芋扣肉等桂北菜式。

服务员笑着说:"经理吩咐按老口味准备。"

夜里她辗转难眠,突然听见敲门声。

开门只见地板上放着热水瓶,瓶身贴的纸条写着:"明晨七时,秀峰区政协有车来接。"

政协办公室里,白发苍苍的李秀文拉着她的手不放:"当年德邻公(李宗仁)回来,周总理亲自在机场铺红地毯!"

墙上的照片印证着往事:1965年李宗仁夫妇在人民大会堂受毛泽东接见的场景赫然在目。

白先慧摸着照片玻璃框轻声问:"政府真不追究..."

老人笑着指窗外:"看看街上的自行车流,谁还记得旧账?"

在靖江王城旧址,白先慧跟着讲解员走完父亲少年读书的贡院巷。

石阶缝隙钻出青草,讲解员忽然说:"白将军捐赠的《永乐大典》残卷,现在在桂海碑林展着。"

她怔在原地,这是她从未听父亲提过的秘密。

纪念馆展厅里,玻璃柜中的《台儿庄战役要图》旁,解说词明确标注着:"此役指挥官:李宗仁、白崇禧"。

榕湖饭店的最后夜晚,经理送来包裹严实的桂林三花酒。

深夜里白先慧独自来到杉湖畔,将台北带来的泥土缓缓撒入湖水。

月光下波光粼粼的水面,突然映出父亲戎装微笑的倒影。

离桂那日民航柜台前,地勤姑娘托着个青花瓷罐:"给您装故乡的泥土。"

罐底贴着泛黄标签,竟是白家祖屋门牌拓片。

飞越海峡的航班上,白先慧望着舷窗外的云海。

空乘递来热毛巾时轻声说:"白女士,机长请您参观驾驶舱。"

仪表盘荧光中,她看见导航图上醒目的"桂林"字样。

台胞接待办的档案记载:1986年秋桂林机场特批,某航班为等待特殊旅客延迟起飞十七分钟。

回台当晚,兄弟姐妹围坐听她讲述。

当展示青花瓷罐里的土壤时,小妹突然抽泣:"该把父亲..."

白先慧摇头,指指瓷罐里那板胃药:"让他在这儿守着故土,比迁坟强。"

次年清明,白先勇捧着桂林带回的桂花苗,种在父亲墓碑前。

如今桂林白崇禧故居的留言簿上,还留着1987年白家兄妹的联名题词:"家父遗愿终得偿,漓江明月照忠魂。"

桂花苗长成亭亭如盖时,两岸直航包机掠过台湾海峡。

某架航班经济舱里,当年的榕湖饭店经理已成台商。

起飞前他打开微信给白先慧发照片:青花瓷罐陈列在故居展柜,旁边解说牌新添了行字。

"此罐曾跨海峡,盛满回乡路"。

对此您怎么看?